新冠肺炎疫情这一全球性的公共卫生事件引发了公众对健康城市的关注与思考,设计如何为创建安全、健康、可持续发展的人居环境贡献力量?设计教育如何创新性地引导学生锤炼设计能力并增强对社会的关注与责任?艺术设计学院环境设计专业创新实验班(以下简称“环创班”)以培养具有创新能力和艺术素养的复合型设计人才为目标,采用课题研讨和专题实践等更加灵活、针对性更强的教学方式,以期强化学生的设计能力和培养创新思维。结合环创班的教学经验,针对当下疫情期间对健康城市的探讨,艺术设计学院姚璐老师组织环创班的学生推出项目带教学、课题促发展的新模式。

为健康而设计,探索绿色更新途径

这次线上展览展现了环创17“社会创新设计与屋顶花园”综合课题的成果。设计选取了新街口联合办公空间与清河社区空间为研究场地,两个片区的文脉不同、社群结构不同,但都同样面临健康生活方式提升的需求。城市绿色开放空间对改善城市小气候、减少环境污染、促进健康生活方式的养成具有重要作用,也为应对城市危机、塑造城市安全空间提供了缓冲与弹性。屋顶绿地是城市绿地中的一个特殊类型,由于灵活多样,以及和社区生活结合紧密等特点,是高密度城市中的重要绿色空间。疫情的突然袭击,引起人们对很多问题的忧思,如可持续发展、食品问题、生活方式转变等。因此,如何结合屋顶绿地的更新,有效地提升社区环境、改善生活方式是课题设置的主要问题。

课题的开展获得了街道、相关机构的大力支持。课程要求学生在多次调研的基础上,提出屋顶绿地的现状问题与社群需求,进而提出健康景观的设计概念与设计构想。线上展览是对这些作品的集中展示,也是青年学子对心中健康城市的勾勒。学生们针对白领快节奏的生活状态、老龄化社区等问题提出了疗愈景观、屋顶操场、Hi社区、同乐园等设计概念,这些设计作品虽然稚嫩但却非常鲜活,蕴含了创新班学生们对生活的热爱、对未来健康城市的愿景。

“屋顶花园微更新——疫情下健康景观构想”线上展览 指导教师:姚璐

深入到真实的社区,做接地气的设计

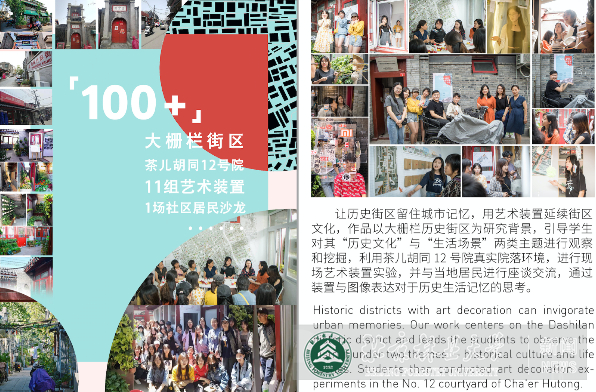

环创班的另一教学特色是与实践相结合,深入到真实的社区。姚璐老师结合《专业设计实践》课程带领学生们走进大栅栏片区,并在茶儿胡同12号院进行环境艺术装置设计。课程教学旨在探讨大栅栏片区的城市记忆以及院落空间更新等话题,带领学生们在真实场地中开展设计实践,锻炼设计创新能力,同时也希望借助这样的形式促进高校师生与社区的互动,助力老城更新。

学生们通过居民访谈、文献调研、场地测绘等方式,展开调研并筛选具有代表性的地块进行街区记忆绘制。在此基础上,结合四合院特有的墙根儿、屋檐儿、门口、走廊、厅堂等空间,利用胡同中的废弃物或老物件儿进行装置设计。课程以“100+记忆”——院落环境艺术实验展览作为成果汇报,在“茶儿胡同12号”北京林业大学国家级园林实验教学示范中心展出。展览开幕当天邀请街道工作人员、社区居民、高校学者、媒体等代表参加研讨会。通过这样的方式实现了设计问题来源于街道,设计成果展览于社区,多方人员进行公共参与的创新教学模式。

“100+记忆”——院落环境艺术实验展览及座谈会

动手实践操作,激发创新能力

环创班的教学特点还体现在通过实践操作锻炼动手能力与团队协作的能力,环创18《空间概念》课程体现了这样的教学理念。此次的课题为“生长建构——自然、材料与人情的温度”,课程要求学生选择校园中的一处场地,用木材、竹材构建一个3m* 3m* 3m的空间。课题需要学生在模型制作中体会不同材料的特性与构筑空间的特点,同时体会生长性空间的可循环使用、可拆卸组装等特点蕴含的可持续发展理念。学生在实验室中从一开始的“畏惧”工具、手足无措,到熟练使用设备操作,体会到动手创造的乐趣,也锻炼了团队协作能力。

环创18《空间概念》课程汇报展“生长建构” 指导教师:姚璐

设计的本质在于解决问题,环境设计旨在处理我们所生活的室内外空间的设计问题,为更好的人居环境营造贡献力量。疫情引发了对人居环境的更多思考,也让我们更加憧憬美好的环境空间。环境设计的创新型教学任重道远,我们会在实践中不断思考不断进步。

编辑:张薇

审核:刘尧

Copyright © 2005- 2018 北京林业大学新闻办公室 地址:北京市海淀区清华东路35号 邮政编码:100083

总编:刘广超 副总编:杨金融 刘丽萍 李佳 欧阳汀 高大为 编辑:姜玥 杨一楠 陈昊原 管理员登陆