从新冠肺炎疫情严峻到战“疫”看到曙光,全国人民始终团结在一起,爆发了强大的“结构力”!在这样特殊的时期,知识武装头脑、运动强健体魄是大学生的重要使命和担当。作为一名高校教师,线上传道授业解惑是一种挑战,更是一种机遇。从20年前不知PPT为何物,到如今几乎没有“一板到底”的全板书,更多新兴的教学手段被引入课堂,既丰富了教学方式,也督促教师与时俱进,不断学习和提高。《结构力学》是一门逻辑性极强的土木工程专业核心基础理论课,也是学生普遍反映学习困难的主要课程之一。“让力学不枯燥”是我从教以来一直在努力实践的目标,这次线上教学让我有一些粗浅的感悟,期待能和各位老师进一步探讨。

一、黑板没了,要找回来

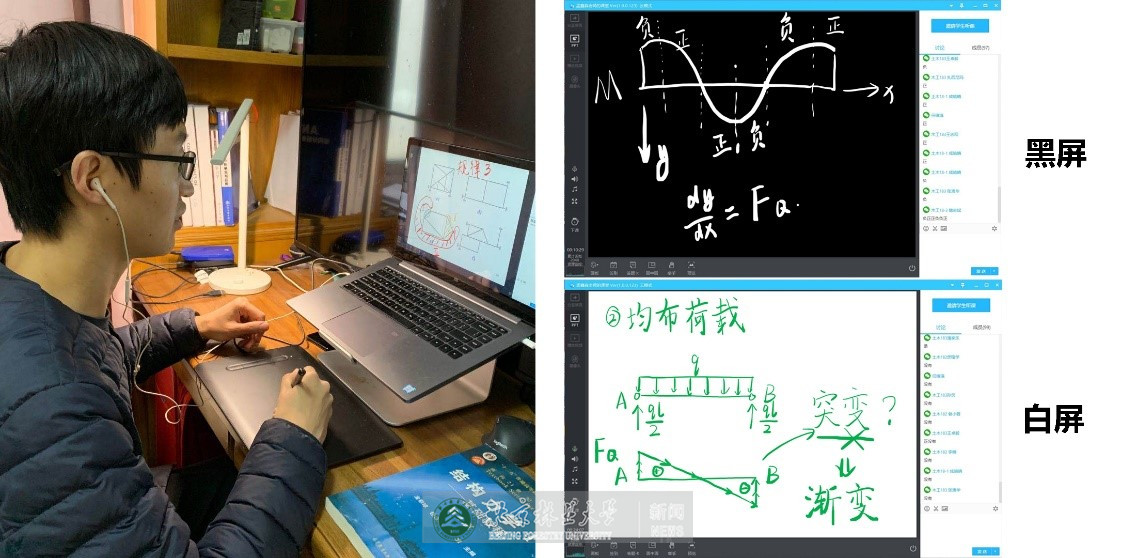

《结构力学》侧重于结构内力、变形的分析,有大量的公式推导和内力图绘制,板书和PPT相互配合已经成为非常有效的教学手段。但线上教学时黑板是奢侈的,在教室直播上课很难实现。有些学生网络条件差,几乎只允许PPT的音频讲解。这种情况下,在“腾讯课堂”中灵活运用PPT的“黑屏”或“白屏”,就能实现黑板的功能,配合教研室专门购置的手写板,板书得酣畅淋漓,知识的讲授几无滞涩。

利用手写板实现电子板书

二、课程知识写成“散文”

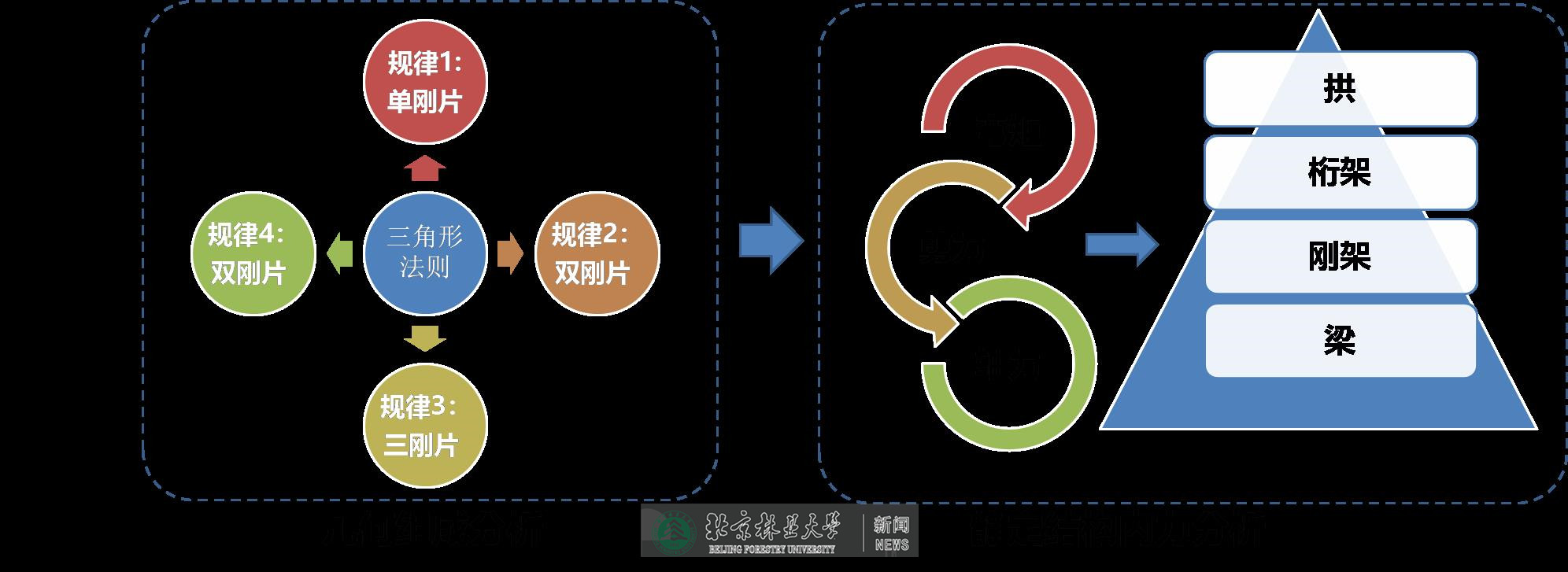

《结构力学》课程内容逻辑性非常强,从结构简化到几何组成分析,从静定结构到超静定结构,由浅入深,环环相扣。任何一个环节都可能导致知识断流,跟不上进度。学生线上学习时无人监督,且可能遇到各种特殊情况,因此沉浸式听课非常有挑战。有次正在上课,有个学生报告:“老师,我想请个假,昨晚家里下大雨了,停电了WIFI也没了,手机也快关机了,没地充电”。因此,我试着把课程体系拆分成知识点,每个知识点按照15分钟设计,相互知识点有关联但不直接依赖,努力实现“进来能听,听了能懂”,漏掉的内容可以看回放补上。经过拆分和重新设计,课程变成了散文,形散而神不散,既入肌理,也通大局。

知识点拆分与重新设计

三、学生远了,但聊的近了

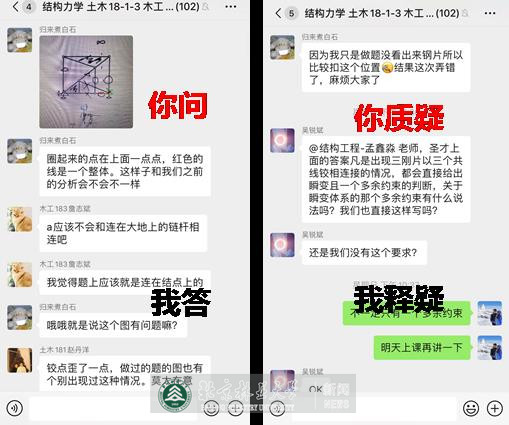

学生远在五湖四海,不能面对面交流,一开始讲课时感觉很怪。利用“腾讯课堂”举手互动,发现每次连接延时都要3-5秒,效果不甚理想。后来改用讨论区,发现延时大幅缩短,基本可以实现实时交流。当把课堂考核简化成只需要两三个字回答的时候,学生积极性提高很多,反馈非常及时。虽然仍听不到学生说话,但看着他们的讨论,仿佛也置身于其中。由于不能当面答疑,学生在微信群里更加活跃了,从一题多解,到质疑参考答案,越来越多的学生能大胆地说出来自己的想法,并且及时得到其他同学的解答,实现了共同学习的目的,“你问我答”的学习氛围愈发浓厚。

微信群里火热的“你问我答”

四、挑战始终是前进的动力

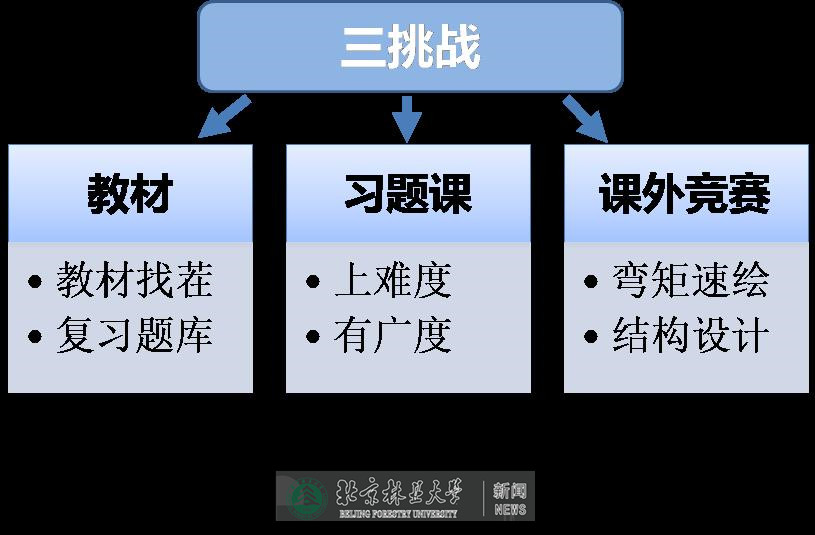

普适性是大学教学的基本要求,但挑战才是不断进步的源泉。在课程教学中,根据教学安排发起了“三挑战”活动。一是教材方面开展“给教材找茬”的活动,既激发了学生的学习兴趣,也能够督促学生认真阅读课本,把书本读厚再读薄。二是专门筛选习题讲授。在条分缕析的知识点讲授的基础上,有一定难度的习题课会增加思维广度、理论深度。在学生认知自己学习能力的同时,也能意识到持续学习的必要性。三是开展课外竞赛,结构力学弯矩图速绘大赛、结构设计大赛等一大波有趣有用的课程竞赛正在有序推动。只有接受挑战,才能找到差距,不断进步。

结构力学课程“三挑战”

最后,希望我粗浅的认识能让学生从《结构力学》中获得更多的“结构力”,更有知识,更加团结,更有力量,成为新时代的栋梁之材。我更祈盼早日抗“疫”成功,我相信这一天马上就要到来!

编辑:张嘉月

审核:刘 尧

Copyright © 2005- 2018 北京林业大学新闻办公室 地址:北京市海淀区清华东路35号 邮政编码:100083

总编:刘广超 副总编:杨金融 刘丽萍 李佳 欧阳汀 高大为 编辑:姜玥 杨一楠 陈昊原 管理员登陆