本学期的开课迎来了有史以来的大挑战。疫情当前,停课不停教、停课不停学,课到底该怎么上?生物学院生化与分子生物学学科承担的三门必修课均在第一周开课,学生规模为3-6个本科班。4位任课老师都有一个共同的目标:这场战斗,必须完美拿下!

精心备战

2月10日,教务处下达了在线教学的正式文件,打响了备战在线教学的发令枪。2月11日,生物学院发布了具体教学方案,“延期开学期间必修课教师组”微信群正式建立。书记、院长一起督战,不时转达骆校长的问候和鼓励;主管教学的张柏林副院长、教学秘书徐桂娟老师有问必答,全力保障;生化学科负责人陆海老师、教研室主任杨海灵老师积极动员,逐个落实。在学校各级单位优先保障教学的良好氛围中,生化学科的四位任课老师顿时有了明确的方向,立即行动起来。

首战告捷

王华芳和修宇老师为生物类17级3个班讲授“细胞工程”课程。王老师经验丰富,虽然是网络授课,但是他依然西装革履,抑扬顿挫,为青年教师树立了很好的的榜样。令人惊喜的是,在两位老师的默契配合和精心准备下,王老师8点按时上课,学生到齐,没有卡顿。师生进行了讨论提问,课堂氛围积极活跃。在“时间紧,任务重”的情况下达到这样的课堂效果,足见功力,令人敬佩!课后,王老师与我们及时分享了他的感受。一要充分准备,二要熟悉网络,三要反复调试。力求做到学生比较满意。这些经验都为后来的工作奠定了很好的基础。

师生携手

陈玉珍老师主持的“山野菜认知与开发利用”在线课程,在2018年获得全国生态文明信息化教学成果遴选C类奖。杨海灵主讲的生物化学课程获批北京林业大学精品课程项目。在这两个课程建设过程中,生化学科的薛华、李慧、史玲玲等青年教师参与了在线课程录制,提升了镜头感,获得一定的录课经验,为此次线上授课打好了基础。

陈玉珍老师承担林学类19级6个班的“生物化学C”课程。学生人数多,且普遍反映“生物化学”难学。开课前一周,该专业尚未完成分班,学生名单无法确定。因此,在线上课面临的第一个难题是“怎么联系学生呢”。在教学秘书徐桂娟的多次协调下,她首先获得了各班负责人的联系方式,逐班通知学生,实行分级管理,最终提前完成171名学生的召集和有序管理,为顺利开课提供了保障。此为“管”。

班里同学分布在全国各地,且有多名住在偏远地区的少数民族同学,具体情况不详,需要把大家动员起来。为了提高上课的主动性和仪式感,课程采取独特的课前微信群签到环节,即使用本次课程内容的关键词接龙。同学们觉得很有乐趣,能更加集中精力上课。此为“动”。

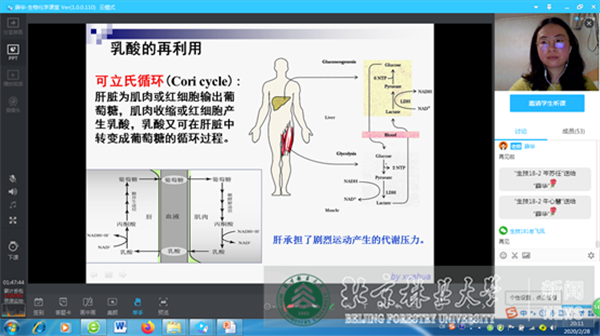

为了保证教学质量,课程管理中严格执行预习+听课+复习制度。除了课前和课后作业,每到期末,陈老师还会让学生绘制代谢综合通路图。往年的手绘图精彩纷呈,相信今年的电子图版更加精美。此为“做”。四周以来,通过管起来、动起来、做起来,提高了学生学习“生物化学”的积极性,出勤率高,作业完成率基本达到了100%。

一个不能少

薛华老师为生物类18级4个班讲授“生物化学A”课程。她通过年级辅导员苏汝婷老师联系和了解学生,快速建立起119人的课程微信群。在群里,她时而是解答软件使用问题的客服,时而是推送“糖酵解,有点甜”歌曲的DJ,时而是准时响起的“上课铃声”,时而是发布考研真题的严肃考官。她及时了解两名留学生的现居住地、语言能力和网络情况,与学生双语交流,确保他们跟上进度。得知一名同学无法上直播课,也不能流畅“回看”视频时,她每节课录制语音文件供他参考。

为了让更多同学参与课堂互动,两次试课过程中,她和上百名同学一一连麦问候,尽力优化同学们的上课质量。课上,将“举手”发言、“答题卡”、接龙、连连看等形式充分利用,尽力缩小与实际课堂的差别。在内容上,将经典生化知识和最新医学前沿结合起来,讲述瑞德西韦抗病毒的原理,埃博拉病毒如何入侵细胞,葡萄糖激酶激活剂药物研发以及PD-1等肿瘤免疫疗法。有同学评论道:这些就是生命科学的“时政题”啊!

在学生口中,她“细心、负责、敬业、温柔”,“让我们感受到了那一份对学生的温情”,“在家里也体会到学习的乐趣。”经过精心酿造,更多学生爱上了既甜又有营养的生化课。

编辑:王燕俊

审核:刘 尧

Copyright © 2005- 2018 北京林业大学新闻办公室 地址:北京市海淀区清华东路35号 邮政编码:100083

总编:刘广超 副总编:杨金融 刘丽萍 李佳 欧阳汀 高大为 编辑:姜玥 杨一楠 陈昊原 管理员登陆